对新加坡政体的批评报道是怎样的?

刚好看了一篇文章,感觉刚好回答了这个问题。爪机无力,不知道怎么引用,只好直接粘贴了。我只是一个搬运工~

正文如下:

如果你常读国际新闻(包括大环球时报!),对于新加坡这个国家恐怕印象会不错。花园城市,经济发达,金融中心,街道干净,人民生活幸福,官员清廉……总而言之就是,一个高大上的国家。

如果你英文够好,即使翻遍西方主流媒体,恐怕也找不出几篇批评新加坡的文章。

问题是,新加坡真的好到没有缺陷了?西方媒体那么擅长质疑政府,怎么会放过这样一个“有民主,无自由”的国家?总理一当30多年,过了几年换儿子继续当,这么一说,看上去和朝鲜差别也没想象中那么大嘛。

其实,媒体对于新加坡的批评,非不想也,乃不敢也。之所以不敢,是因为李光耀从他执政起,就开始了和媒体孜孜不倦的斗争。而剑桥大学毕业,在英国拿到律师执照的他,从来不靠嘴巴斗争,而是在法庭上、禁令中,让媒体付出惨痛代价。

真的,和李光耀比起来,那些和他打过架的媒体,只能用“太年轻,太简单,有时还有点幼稚”来形容。

掌控国内媒体

要知道,自新加坡1965年建国之后,从来没有反对派对李光耀和他的人民行动党有过任何威胁,在议会的80多个席位里,反对派好的年头也只能拿2、3个。总理嘛,李光耀当了31年,交给了手下亲信继续当,过了几年儿子李显龙接任……

把政治对手都收拾的服服帖帖,遑论散兵游勇的媒体。

李光耀旗帜鲜明地表示,他根本就不信“新闻freedom”那一套。在1959年第一届新加坡自治邦政府大选前,面对仇视该党的英文大报《海峡时报》,李光耀公开威胁说,如果赢下大选,“必会跟他们算这笔账”,“《海峡时报》编辑部人员将会抱头鼠窜,跑到吉隆坡去,这已经是公开的秘密”。

结果呢?30多年后,李光耀不无得意的回忆道,“我们在大选中告捷。《海峡》的东主和高级编辑一并迁移到吉隆坡”。1965年,该报迁回新加坡后,转而支持行动党,但李光耀“并未因此而对它稍微敬重”。

那时候新加坡乱啊,离花园城市、金融中心还有差不多一百年的距离,街道是臭的,河是臭的,甚至整个GDP的20%,竟然都来自英国驻军。各种各样的政治派别都在暗流涌动,通过控制媒体来传播观点,这在二战之后的国际格局中,是一种后殖民主义和现代主义掺杂的复杂状况……如果你让我说人话,那就是新加坡有很多“美分党”。

对于这些“美分党”,李光耀基本就没客气,连吓唬带谈话,进入他视野的基本都被击退。就这样,他还不满意,决定从制度上毁掉持不同意见媒体存在的可能。

1977年,新加坡通过立法,禁止任何人或受其任命者持有报刊超过3%的普通股权。这个夸张的比例,自然会导致报纸没有任何人可以说了算,也没有任何资本可以掌控之。除此之外,还设立了特别股票“管理股”,部长有权决定哪些股东可以获得管理股。

谁获得了管理股?精明的李光耀,把它们分给了本地的四大银行,这些纯粹利益驱动的第三方,才没有兴趣理会“西方新闻freedom”这回事,让他们当股东,和让政府当股东区别不大……

“西方制度容许富裕的报业巨子决定选民每天该阅读些什么,我却不吃那一套”。李光耀根本没打算掩饰。

驯服西方媒体

对付国内媒体只是小试牛刀,驯服来自西方的主流媒体,才显示出了李光耀的过人之处。

作为一个英文是官方语言之一的国家,吸引了大量西方投资的国家,曾经一贫如洗被马来西亚赶出了家门后不知怎么办的国家,西方媒体以为,新加坡又是他们遇见过的那种后殖民地。于是,批评报道纷至沓来,针对李光耀这个长期执政者的批评也不少。

律师出身的李光耀,在1986年决定,对涉及新加坡内政的外国报刊,执行限制销量或发行量的法令。这里面有着一个剑桥一等毕业生的精明:首先,这些报纸没有被封禁,而是减少了销量,至于减少到多少,那呵呵;其次,你做涉及新加坡政治的报道也没关系,只要你愿意原文照登我的答复信,那还是好同志,只是,你敢登吗;再次,销量给你砍下来是没错,但是我没说读者不能复印你们的文章啊,所以你们的阅读量有可能还是很高的嘛。

第一个撞枪口的是著名的《时代》周刊。在报道了一名反对党议员的新闻后,李光耀的新闻秘书去信更正报道中不符事实之处,当然啦,人家没登。然后《时代》的销量被从18000本一路砍到2000本。8个月后,答复信原文照登。

《时代》杂志“听话技能”get。此后,很多西方媒体都get了这项技能,比如《经济学人》、一些主流通讯社等等,有好几家还付出了数十万美金的学费。

不到黄河不死心的是《华尔街日报》亚洲版。犯的事就按下不表,总之呢,新加坡政府1987年把它的销量从5000减到了400,然后一向爱对他国表示遗憾的美国国务院就表示了遗憾。

有政府撑腰,《华尔街日报》本该舒服点,但李光耀可不是吃素的,对美国国务院也表示了他的遗憾,于是对方没再插嘴。

随后,《华尔街日报》表示,愿意“牺牲卖报收入”,拯救那些想读本报而不可得的读者,免费为其派送。道德感爆棚有没有?李光耀也来了个道德感爆棚的回复:可以,但报纸上不能有广告,以证明动机纯良。

《华尔街日报》灰溜溜的表示不接受,辩驳说这样会造成额外的开支和时间安排的问题。李光耀立刻在道德爆棚基础上,将人类道德提到了新的标杆:新加坡政府来出你们额外开支的一半。

该报拒绝后,再未回应。

最为精彩的则是李光耀大战《泰晤士报》。那是1990年,该报一位记者发文指责李光耀本人,说他治国不当,“疯狂地决意阻止任何人在他的王国里违抗他”。既然指向了他本人,那自然要亲自应战,于是写信给这位叫莱文的记者,邀请他在伦敦来场“现场直播的电视辩论”。

对方第一波认怂的理由是,没有电视台会感兴趣。李光耀怎么会让这种事发生呢,他早就联系了BBC的主席,答应腾出半小时给这场辩论。

对方第二波认怂的理由是,你在报纸上被骂的就应该通过《泰晤士报》作出回应,不能换媒介啊。于是李光耀立即去信表示,你不能跟我当面对质真遗憾啊,《泰晤士报》没登。

于是李光耀买了《独立报》买下半个版的广告位,把这封信等了出来,并在BBC接受采访说,“在我的国家,提出指责的人如果不肯面对他所抨击的对象,就什么都不必说了。”

那个记者就真的再也没写过任何关于李光耀或者新加坡的文章呢!

李光耀的一句话讲的颇为语重心长:“如果我们不站起来回应外国媒体的抨击,新加坡人民,尤其是记者和学者们,便会相信自己的领袖不敢辩驳或辩不过人家而不尊重我们”。

西方历史上曾经形成报刊的四种理论,其中的自 由 报刊理论到今天依然对世界有着很大的影响。包括中国在内的很多国家,在面对这些媒体的时候,基本没有还手之力,只好隔空开骂,收效甚微。

站在东方一个小国的李光耀,历经半世纪国家飘零,发展之艰辛,早就形成了强大的内心。与那些只会对骂的国家不同的是,接受过西方专业法律训练的他,能把这些问题转化成具体的法律问题,也能在道德上,通过钻研对方的缺点,有的放矢。

李光耀说,报刊的拥有者和记者们,不具有想登什么就登什么的权限,因为与新加坡的部长们不同,他们不是民选的。这就意味着,他们不具有对政治指手画脚的权利。

不懂你为何有这种印象,西方国家一直对李光耀政府批评不断,第一个匿名用户的回答中的很多都是事实,但是所谓主流媒体从不抨击李光耀就有点夸张了,有些外国媒体直接形容他为种族主义者,本体反对他的声浪更是一波接一波,你在新加坡就知道大部分年轻人听见李光耀的名字就直接“反对且没有帮助”了。只是比较少人敢泼脏水到他身上,他会对比较严重的指控做回应,第一位的答案已经给出了很多例子。

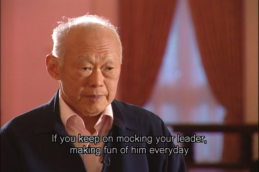

但很多人都批评李光耀政府,他实际上可以容忍有批评的,只是他要求有回应嘲笑和讽刺的权利,第一个回答里提到的应该是这段

”If you keep mocking your leader,making fun of him everyday and he has no right to reply,it's very difficult to command your respect“ 采访原文,不是不让你说,不让你批评,只是他要回应,实际上对他的批评和攻击是没有断过的。

下面我们来看看对他持续不断的批评吧

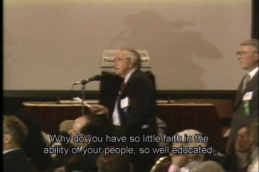

1988年在美国接受别人的质疑

看见没,minister of state for culture,算战友了,接受访问时对李光耀媒体政策的不满

加拿大法官对jeyaretnam诽谤案中的审判表示强烈不满,这货最后也没事啊

这货就是jeyaretnam,被sue十一宗,当时他走出法庭时是胜利者姿态的,但审毕的那一宗被判赔偿26万新币,结果他宣布破产了。其实之后他一直有在各个地铁站发传单什么的,只是大多数新加坡人的热情并不太高,几年前他去世了。

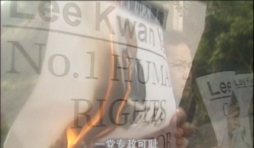

2000年12月,李光耀去香港中文大学时,我们热爱民主的香港同胞们展现了他们的好客热情

“李光耀独裁可耻” “一党专政可耻”,声势力竭啊

香港同胞为新加坡人民的民主生活操碎了心。

还有很多例子和名字就不一一举了,李光耀一直都在应付外界对他的批评,这不正说明一直有人在对他说三道四吗?

李显龙,我擦,喷他的人不要太多好吗,前几天甚至有人在facebook上send子弹图片给他,恐吓他。在政见上敢批评他的人就更多了,潮州怒汉刘程强,反对党现在的高歌猛进,都是在媒体和国会上直接质疑的,人口白皮书都被喷成狗了。

我们国人总说外国人不了解中国,其实以我的经验来看,从整体上来讲,外国人了解中国的程度远高于我们了解外国的程度。

“西方国家” 有各种意见领袖,而且他们每个人或组织对李光耀的评价不一定可以一句话总结,但大多数应该可以同意:李在经济政策上做对了,在社会政策方面,他不容忍那些他不喜欢的言论和行为(比如嚼口香糖),这点似乎有违西方主流价值观。李的成就主要限于延续英式经济政策,和不腐败,是个无趣的人物,且李的西方精英出身(剑桥法律)使得他也许已经是西方主流的一部分。

他们对李的看法可以说同时有褒贬,比如说:

- 在美国保守派的福布斯/Forbes 商业杂志,是美国精英价值观的主流,并不妨碍李光耀多年在Forbes 上写专栏,而且专栏位置在杂志很靠前页,基本上是主编 Steve Forbes的每期专栏之后就是他,而且李很勤奋,这么大年纪了还是几乎每期都有他的文章,这一直是我非常吃惊而且印象深的事。

- 众所周知,李不容忍批评。李光耀父子以及新加坡政府,对持不同意见的对象,包括媒体和政治反对派,屡次在新加坡及其他地方起诉诽谤等罪名,要求赔偿大笔钱,即使只是常见的新闻报道。起诉的对象包括《远东经济评论》、《华尔街日报》、《经济学人》。。。

- 昨天见到一位新加坡籍的纽约大报记者,说起李和媒体的关系,虽然摇头叹气,但她这几天还是穿黑色表示哀悼。

- 几年前,谢国忠任摩根士坦利投行经济学家时,只是公司内部邮件中指出新加坡未来商业模式是给东南亚各国洗钱和开赌场(写的完全没错),邮件不知被谁给泄漏了,结果被新加坡政府施压从投行辞职。显然是新加坡反应过激。

- 新加坡的政府公务员不能公开批评政府的任何方面,否则算犯罪。这在多数文明国家都是笑柄。

- 新加坡刑法严苛。死刑执行率稳坐世界前列,应该和天朝不相上下(但天朝坚持不公布死刑数量,因此难以真正比较;新加坡至少公布数字)。几年前,一个澳大利亚籍的贩毒人士(此人不涉及任何暴力犯罪或黑帮,甚至没有前科)被新加坡不顾澳大利亚的苦苦游说坚决处死,两国关系冷冻很长时间。克林顿时代,美国小混混在新加坡街上喷漆涂鸦,被判处鞭刑。新加坡哪管美国宪法里禁止 ”cruel and unusual punishment“ 这条,不顾美国游说和舆论压力,坚持把人打个皮开肉绽。但像这种事大家很快就忘了,而且在美国也有人叫好,尤其不妨碍大批美国公司把亚洲总部放在新加坡。

- 新加坡是美国在东南亚最重要的军事和政策伙伴。新加坡是征兵制,兵源充足,训练有素,美国装备,常与美国联合演习和在东南亚从事人道救援。

- 本期《经济学人》一贯的认可李的成就,但是在杂志末尾每期一篇的讣告部分,这期居然不是李光耀。显然《经济学人》不认为李是个有趣的人物。相对照,很多科学家、演员,甚至卡斯特罗的长期情妇去世后,都有上过神报的讣告专栏。神报总结,李只是把新加坡这个特殊的地方管的很不错,主要成就是李本人不腐败,而且建立了比较稳固的制度。但神报也警告,出于以上原因,那些极权政府学新加坡的企图是徒劳的,而且新加坡自己的模式也不一定长久。见:

Lee Kuan Yew: The wise man of the East在我见到的所有领导人中,最能干的两位是小小的都市国家新加坡的总理李光耀及澳大利亚已故的总理罗伯特·孟席斯。

他们都有小舞台上的大人物这种特色。如果在其他的时间和地方,他们完全可能成为象邱吉尔、迪斯雷利或格拉德斯通这样的世界性的领导人物。

这两个人的特点极不相同。奇怪的是,他们的背景和观点却十分相似。他们都是英国前殖民地的领导人,而且都是杰出的律师。他们本可以从事法律工作而大发其财,但他们都发现,法律在精神上和智力上都是有束缚的。他们两位也都是精力充沛、善于言词和有才干的人。

尽管他们由于受到历史的偶然性的制约,只能在小国担任领导职务,但他们并没有从狭隘的或局部的角度来观察世界。由于他们对世界的看法是视野开阔、通观全局的,因此,我和他们的晤谈是我觉得最有意思的谈话。

虽然他们两人的观点本质上都是亲西方的,但他们象麦克阿瑟一样,也都认识到世界上的力量平衡正朝着有利于他们地区的方向稳步转化。这两个人都力求保证他们的国家能够成为西太平洋地区最繁荣、最安全和最有影响的国家。

在个人条件方面,李光耀和孟席斯是很不相同的。孟席斯的身材与所有澳大利亚人一样魁梧,他的精神和观点也与所有的澳大利亚人相似。他六英尺二英寸高,体重二百五十磅;他相貌堂堂,面孔宽阔;还有着厚厚的卷发、像约翰·刘易斯那样浓密的眉毛和一双很逗人的眼睛。

他那种茫然的优越神态,虽然在对付令人恼火的议员和新闻记者时是有用的,但也冒犯了他在政府中的许多同僚;这使他象邱吉尔一样,虽然得到人民的钦佩,但并不为他们所爱戴。

李光耀是结实、强壮的,像一位第一流的职业拳击家。他目光犀利,从不黯然失色。我发现孟席斯喜欢交际,相当诙谐,李光耀则是精明的、机会主义的、工于心计和圆滑的。

孟席斯喜欢有益的交谈——事实上,他虽然对在议会上耍弄谋略这一套也很擅长,但他并不乐于这样做,而是更喜欢趣味相投的谈话。他还是一位品尝美酒肴及马提尼酒,李光耀则认为娱乐大多是浪费时间。

在我与孟席斯会见时,他通常抽着上等的雪茄烟,向我谈述一些使我感兴趣的政治见解,发表一些对外交事务的精辟言论,以及对澳大利亚政治的带讥讽性的评论。我们的谈话总是热烈而愉快的。

对比之下,1967年我第一次见到李光耀时,他却象一头笼中的狮子一样,在地板上踱来踱去,滔滔不绝地高谈阔论着。他的一举一动表明,他似乎感到自己的身体和思想都被禁锢于其简朴的办公室之中,亟想打破这种牢笼,寻找更为广阔的空间,他不参与闲聊。

他们两人最为相似之处,在于他们所寻求的目标。这两个人都不是空想家。孟席斯是一位英国式的议会民主派人士。他最深切的允诺,就是在危急之时,保证支持女王政府和英联邦的团结。他在经济上的保守主义,在他第一届任期之后才表现了出来。那时,他把自己看作是中产阶级人士追求舒适和安全时的一个盟友。

李光耀则是一个最讲究实际的人。他对政治理论漠不关心,蔑视一切不能直接有助于增强新加坡力量和使新加富裕的事物。对这两个人来?,没有什么东西比保证他们人民的安全和繁荣更重要的了。

因为李光耀和孟席斯的观点是非意识形态的,所以,人们一直嘲笑他们是"实利主义者"。他们对人民的物质需要极感兴趣,因而忽视了他们精神上的需要。

这两个人在国内的成就主要是经济上的,孟席斯执政之时,是澳大利亚历史上工业化和经济增长的速度最快的时期:李光耀则把新加坡变成为一个贸易方面的"发电站"。两国人民已经成为这一地区最富裕的人民。

这种寻求物质丰裕的作法,遭到了那些从未尝过物质匮乏之苦的人的奚落。战后数以十计的领导人给他们的人民以革命、民族自豪感和独立。他们的人民却很贫苦,经常挨俄。

在我们生活的这个时代里,人们总是更多地根据领导人声嘶力竭的言词及其政治色彩来对他们进行判断,而不是根据其政策的成功与否来判断。尤其是在发展中的国家里,许多人夜里上床时,虽然两耳灌满了领导人的言词,肚皮却是空空如也。

李光耀也是一个革命者。不过,他是另一种类型的革命者。他从来不把空话和物质相混淆,也从不让意识形态压倒良知。他1959年掌权时,新加坡是一个小小的国家,没有什么自然资源,只是一个由印度人、中国人和马来人构成的、随时有可能发生爆炸性局势的混合体。

反对英国殖民主义的愤懑情绪则已高涨到了危险的程度。他认识到,只有采取先发制人的办法,装出比他的实际情况还要激进得多的样子,才能防止共产党领导的革命。因此,他玩了一套政治把戏。把他的这套把戏归纳为"言左行右",是最恰当不过的了。

大选之前,李光耀的人民行动党无异于共产党的一个阵线,其言词是模仿的。他充分地扮演了反对殖民主义、反对西方的革命煽动者的角色。他穿着朴素的衬衫去参加竟选运动,责骂白人的罪恶。

但他当选后,便把一百多名先前的共产党同僚投入监狱,并立即安抚新加坡有钱的华人头面人物,还向外国人保证说,他们在新加坡的投资以及他们派来的董事们和工作人员都将是安全的。

今天,他穿着细条纹西服,管辖着一个繁荣的国家。有人把这个国家叫做"新加坡公司",因为它是靠日本、西欧和美国的投资的有机结合为生的。

新加坡的繁荣来之不易。除了人力以外,这座城市的唯一"资源"就是它在战略上的重要位置了——它是国际上的一个十字路口。李光耀以一种轻蔑的口吻,谈起那些依靠开发其矿产资源的矿区使用费为生的第三世界国家,并说:"我们这个地方只有具备克服困难的意志时,才能生存。除了意志和劳动力以外,我国别的什么东西都没有。"

李光耀就职以后,新加坡不得不越来越多地依靠自己来谋生了。多年来作为新加坡工人就业的主要源泉的英国陆军,六十年代中期开始撤出。同时,长达两年的马来西亚和新加坡之间的联邦亦告失败散伙了。

许多人说,这是李光耀企图控制这个联邦所造成的结果。李光耀对此极为失望,他在电视中宣布新加坡退出联邦时,公然哭泣起来。不过,他只是暂时感到气馁。他以一种独特的、爱好使用生动的譬喻的口吻说:"坐在凳子上,比坐在枝条上舒服。但是现在我们不得不坐在枝条上。别忘了,我们只有这样的东西。

但是新加坡人民拥有的这种枝条却是钢制的。

看来,李光耀也常常希望他的人民是钢铁制成的。他规定了年轻男人的头发的长度,公开反对吸毒和不正当的性关系。

他告诫人们不要炫耀财富,如炫耀比赛用的汽车和大理石地板。由于他是一位带有维多利亚伦理主义色彩的、严格维护纪律的人,因此一直受到抨击。但他认为,纪律和坚定不移的引导,对减少新加坡三大种族之间的敌对情绪及鼓励他们合作共事,都是必要的。他要求他的人民把自己看作新加坡人,而不是中国人、马来人和印度人。这方面,他在很大程度上取得了成功,使新加坡成为其他多民族社会羡慕的对象。

象尼赫鲁一样,李光耀也是在英国受教育的,而且怀着强烈向往社会主义的心情回国。与尼赫鲁不一样的是,他对社会主义并不采取教条主义的态度。他认识到,一个社会要提供房租补贴、学校、住房和诊所,就必须有欣欣向荣的经济。李光耀关心他的人民的需要,但他首先关心能够支付帐单的国民经济的需要。他言简意赅地概括了他对经济问题的态度说:"我们不能两手空空地期望得到一切。"

李光耀的许多社会改革是有实际目的的。他在五十年代后期说:"这是唯一的希望。如果我们不在这方面进行尝试的话,新加坡将会变成共产党的天下,如果我们尝试而又失败了,那它也会变成共产党的天下。

不过,最重要的还是要尝试。"他经常要求政府机关负担自己的费用。这种做法产生了不寻常的结果:国家的邮局赢利了;政府的印刷所也承揽商业方面的活:政府部门中的懒散和浪费现象在其他发展中国家里是如此地盛行,但在新加坡却成为主要的罪孽。

尽管李光耀对人民的福利至为关切,但在我们会见之时,他却很少向我谈论国内问题。有些领导人也不愿意讨论他们本国的问题,这要么说明他们已被这些问题压服,要么就是象苏加诺一样,根本不愿意面对这些问题。

但李光耀并非如此。他毋需谈论新加坡的问题,因为他已经把新加坡牢牢地掌握在自己手中。我在担任总统初期,曾派我的财政部长约病た纳利作一次周游世界的实地考察。他回到白宫进行汇报时,对新加坡之行的评论的开场白非常简明扼要。他对我说:"新加坡是世界上管理得最好的国家。"——尼克松《领袖们》

上一篇

上一篇